データサイエンティストの業務内容や働き方の実情を、多くの人に正しく知ってもらいたいと考え、企画を始めたインタビューシリーズ。

第五弾は、大同生命保険株式会社 システム開発二部でデータサイエンティストをされている、上田知展さんにお話を伺います。

−ではまずは簡単な自己紹介をお願いします。

上田さん: 大同生命保険株式会社(以下、大同生命)のシステム開発二部デジタル推進課に所属しております、上田知展と申します。入社5年目です。大学は滋賀大学で、データサイエンス学部の1期生として卒業しました。

入社は、大同生命のシステム開発を主たる業務とするT&D情報システム株式会社です。1年目からデータ分析部門に配属され、最初の3年間はそちらで仕事をしていましたが、2024年4月にそのデータ分析部門が大同生命のシステム部門に丸ごと転籍したため、2024年度からは大同生命の社員として働いています。グループ会社内で転籍をしたような形で、仕事内容は変わっていません。

−大学ではデータサイエンス学部に所属していたとのことですが、実際にどのような分野や業界を学んでいたのですか?

上田さん: 1、2年次では統計学、情報学の基礎を身につけるとともに、応用分野におけるデータ分析の実例を学びました。3、4年次では各種領域科学におけるデータ分析の手法を学び、実際のデータを使い実践経験を積み重ねていきました。3、4年次の領域としてはマーケティングから製造など幅広くありましたが、私はマーケティング分野を専門にしていました。

具体的には、スーパーマーケットのクーポン分析を行っておりました。統計的因果推論という手法を使って、属性や行動が近いお客さまごとにどのクーポンを提供するのが最適かを分析していました。

−現在は保険業界にいらっしゃいますが、大学時代に学んだことは活かされていると感じますか?

上田さん: 入社後、営業戦略関連の分析をする機会もあったので、データ分析の基礎知識やスキル、さらにマーケティング論の部分は役立っていると感じています。特に、実際にスーパーマーケットの方から話を聞いて、現場の課題に対して提案するという実践的な経験は現在の業務においてもとても役立っていると感じています。

−現在の具体的な仕事内容をお聞かせください。

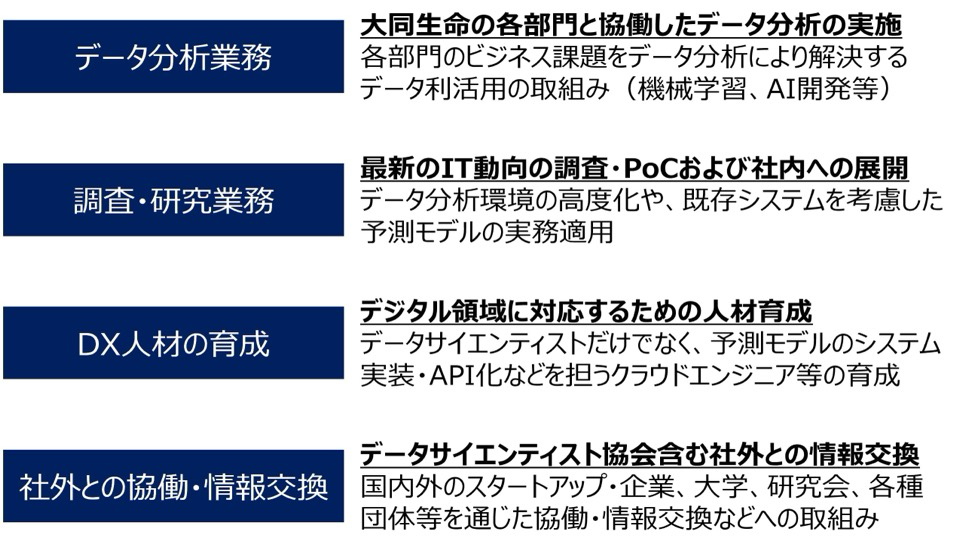

上田さん: はい、私たちの部署の業務は主に4本柱になります。メインはデータ分析業務で、次に最新技術の調査・研究業務、DX人材の育成、そして社外との連携・情報発信です。

データ分析業務については、営業の企画部門や生命保険の契約部門など、大同生命本社の各部門と協働して行っています。

私は入社後の3年間は営業戦略に関するデータ分析を担当し、主に営業の効率化に取り組んでいました。

当社の営業チャネルのうち、代理店チャネルのビジネスモデルは、当社、税理士事務所、そして税理士事務所の顧問先である中小企業や個人事業主のお客さまという三者で成り立っている代理店営業です。営業担当者は、税理士事務所に対して働きかけ、税理士先生が保険代理店として顧問先のお客さまに保険を提案する、という仕組みです。

私が担当した案件は、大同生命と税理士事務所の関係値の可視化や、お客さまごとに保険のニーズがどの程度あるかを予測する業務です。

2024年度からは領域が変わり、契約部門と協働してデータ分析を行っています。生命保険に加入する際に、被保険者の健康状態を査定する医務査定という業務があり、当社ではこれをAI化した「医務査定AI」を開発・運用しています。2024年度は新商品対応にともなう査定方法の変更への対応、AIの保守運用を担当しています。

調査・研究業務は、新技術を試すPoCとして進めており、今年は生成AIや、これまであまり活用が進んでいなかった音声・画像といった非構造化データの分析スキルの習得に取り組んでいます。

DX人材の育成については、データサイエンティストやクラウドエンジニアを同じ部署内で育成しています。

また、社外との連携・情報発信では、私はデータサイエンティスト協会の学生委員会に参画しており、データサイエンティスト協会やスタートアップ企業・大学・研究会等と協力して情報の収集や発信を行っています。

個人的には、この4本柱とは別にシステム部門の採用活動にも積極的に取り組んでいますが、部署としては以上が主な業務となります。

−社内でDX人材育成を内製化することはどの会社でも課題になっていますが、御社ではしっかりと取り組まれているのですね。

上田さん: そうですね。デジタル推進課は2018年ごろに新設された部署で、他部門から異動してきたメンバーで構成されていました。2021年に入社した私が、初めての新入社員でした。

2022年以降は、毎年新入社員が配属されるようになってきました。データサイエンティストのスキルに限らず働き方そのものから教える、ということには苦労していますが、最近では一定レベルのデータサイエンティストとして育成する仕組みが整いつつあります。

また、データサイエンティストジュニア・シニアの認定制度もあり、その認定項目や判断基準についても内製化しています。

−データサイエンティストとして必要になる知識やスキルは社員が研修メニューを作成して教えるイメージですか?

上田さん: すべての知識・スキルを対象に弊社社員が研修しているわけではありません。Pythonや統計等については、社外の研修を活用しています。例えば、機械学習モデルや予測モデルの実装については、データサイエンティスト協会の養成講座を受講してもらっています。一方、当社の業務内容や社内データに関する知識、過去のデータ分析案件に関する知識は、部署内で研修担当者を決めて教えています。

また、配属1年目を主な対象として、OJT制度を導入しています。マンツーマンで業務をサポートしていますね。

−社外との連携は、先ほどお話しされたデータサイエンティスト協会との関係などですか?

上田さん: そうですね。私がデータサイエンティスト協会の学生委員会に参画しているほか、他のメンバーが同協会のコミュニティハブ委員会にも関わっています。また最近は、他社と若手交流会を実施したりしました。

大学に関しては、採用活動を通して母校の滋賀大学へ訪問することが多いです。

−上田さんは、先ほどの4本柱の「社外との連携」に加えて採用活動業務を担当されていると伺いました。既存の業務からは少し離れた業務に思えますが、いかがでしょうか。

上田さん: そうですね、私の部署自体は採用活動を専門とする部署ではないのですが、採用担当から依頼があり業務として行っております。個人的に好きな業務の1つです。

システム部門の採用は、システム開発やデータ分析に詳しい人が直接学生に話をしないと、実感が湧かないと考えていて、私にも採用活動の協力依頼が来ています。

−実際に現在の業務について、入社前のイメージと合致していましたか?

上田さん: ある程度イメージ通りでしたね。大学時代にスーパーマーケットの方と実践的に分析を進めていた経験もありましたし、就職活動中にデジタル推進課にいらっしゃった方とのリクルーター面談で、どういった流れで分析をしているのかを細かく聞いていたので、比較的イメージができていたのだと思います。今後もリクルーターとして未来の後輩に伝えていきたいですね。

−なるほど。大学で学んだ知識も活かしつつ、リクルーターの方と細かい部分をすり合わせて、業務内容がイメージに近いものになっていたということですね。

現在の仕事内容に対する満足度はいかがでしょうか?

上田さん: はい。100点満点です。

先ほどの4本柱は部署として求められている業務ですが、私は採用活動が好きなので、4本柱の業務をしっかりこなしながら、好きな採用活動に取り組んでいます。好きなことをやらせてもらっているので、非常に満足しています。

−素晴らしいですね。上田さんの業務は、会社とデータサイエンスの取り組みが直結しており、会社の営業活動に貢献している点が魅力的だと感じます。

取り組みにおいて、発見や特に印象に残っていることがあれば、教えてください。

上田さん: 私が保険の営業を経験せずに営業分析を行っていたこともあり、営業活動には予想していた以上にノウハウが重要だと感じました。営業の効率化を図る上で、優秀な営業担当者の行動と新人営業担当者の行動が全く異なっていたことが、行動履歴や活動報告データの分析を通じて印象に残っています。

社内インターンの制度を活用し支社で営業の体験をした際に、データからはわからないことが多々あると実感できました。

データ分析を知るうえで、現場を知るということは分析の質を上げるのにとても重要であると気付いたため、高頻度で現場の方と直接コミュニケーションをとるように心がけています。

−4年目以降から開発と運用に携わった医務査定AIですが、これはどのようなサービスなのでしょうか?

上田さん: 医務査定とは、お客さまからの健康状態に関するさまざまな情報(告知情報や健康診断結果など)をもとに、保険契約のお引受の可否や契約条件の有無を判断する専門的な事務です。

過去数年分(約10万件)の保険加入時の申込情報・健診表などのデータ分析をもとに医務査定AIを構築し、AIによる査定予測と専門人材による人的判断を組み合わせる体制を確立したことで、医務査定業務の高度化を図るとともに、一層の効率化を実現したサービスになります。

現在では、楽天生命をはじめ他社でも医務査定の自動化が進んでいますが、弊社がニュースリリースを出した2021年当時は先進的な取り組みだったと思います。また、ビジネスモデル特許を取得しています。

−医務査定AIで、上田さんの推しとなるポイントはありますか?

上田さん: はい、査定結果だけでなく、その査定結果にどのデータが一番影響を与えたか査定の予測根拠をセットで提供している点です。

さらに、案件ごとの査定難易度を予測確率を用いて識別しており、査定担当者の習熟度に応じて担当する案件を簡易に割り振ることができる点が、現場でも好評を得ており、非常に評価が高いポイントだと思います。

−確かに、査定難易度が分かると、社内での振り分けもできそうですね。理解が深まりました。

インタビュー:

データサイエンティスト協会 企画委員会

株式会社分析屋 野口

株式会社GRI 小林

ライター:

株式会社BICP DATA 山田

株式会社Hi-Lights 清水

- カテゴリ

-

-

DS関連NEWS

-

インタビュー

-

スキルアップ

-

コラム

-

教えて!DS

-

- アーカイブ

-

-

2026年

-

2025年

-

2024年

-

2023年

-

2022年

-

2021年

-

2020年

-

2019年

-

2018年

-

2017年

-

2016年

-

- 記事アクセスランキング

-

- タグ

大同生命保険株式会社

上田知展 氏(26歳)

データサイエンティスト歴5年目・システム開発二部 デジタル推進課

※企業の採用情報はこちら